Neubau Marine-Operation-Center für die Deutsche Marine

21.01.2022 • Bundesbau

Der Bund investiert über das Bundesministerium der Verteidigung in die Entwicklung des Standorts in der Hansekaserne Rostock weitere 71 Millionen Euro. Verantwortlich für das Bundesbauprojekt ist das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Rostock. In den vergangenen viereinhalb Jahren entstand ein multifunktionales Gebäude für die Bundesmarine.

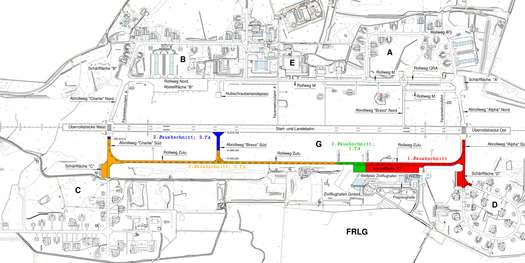

Standort

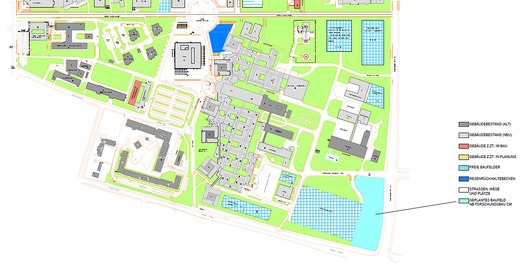

Die Standorte des geplanten Neubaus und der Parkpalette befinden sich im nördlichen Teil des Kasernengeländes in der Hansestadt Rostock. An den künftigen Standorten des Neubaus und der Parkpalette befinden sich derzeit Grünflächen und befestigte Parkplätze sowie Zuwegungen zu anderen Gebäuden, welche im Zuge des Neubauprojekts abgebrochen und teilweise um verlegt werden.

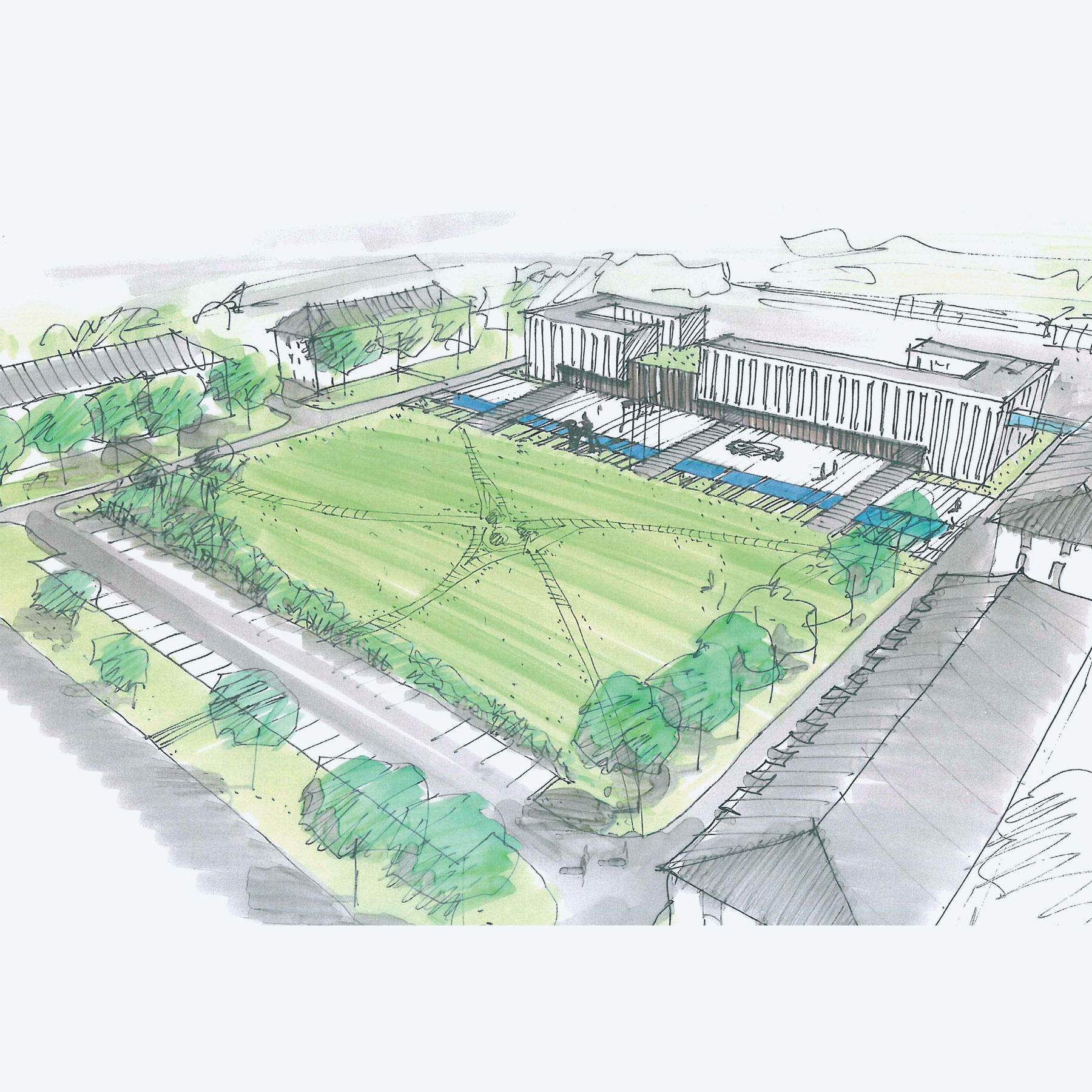

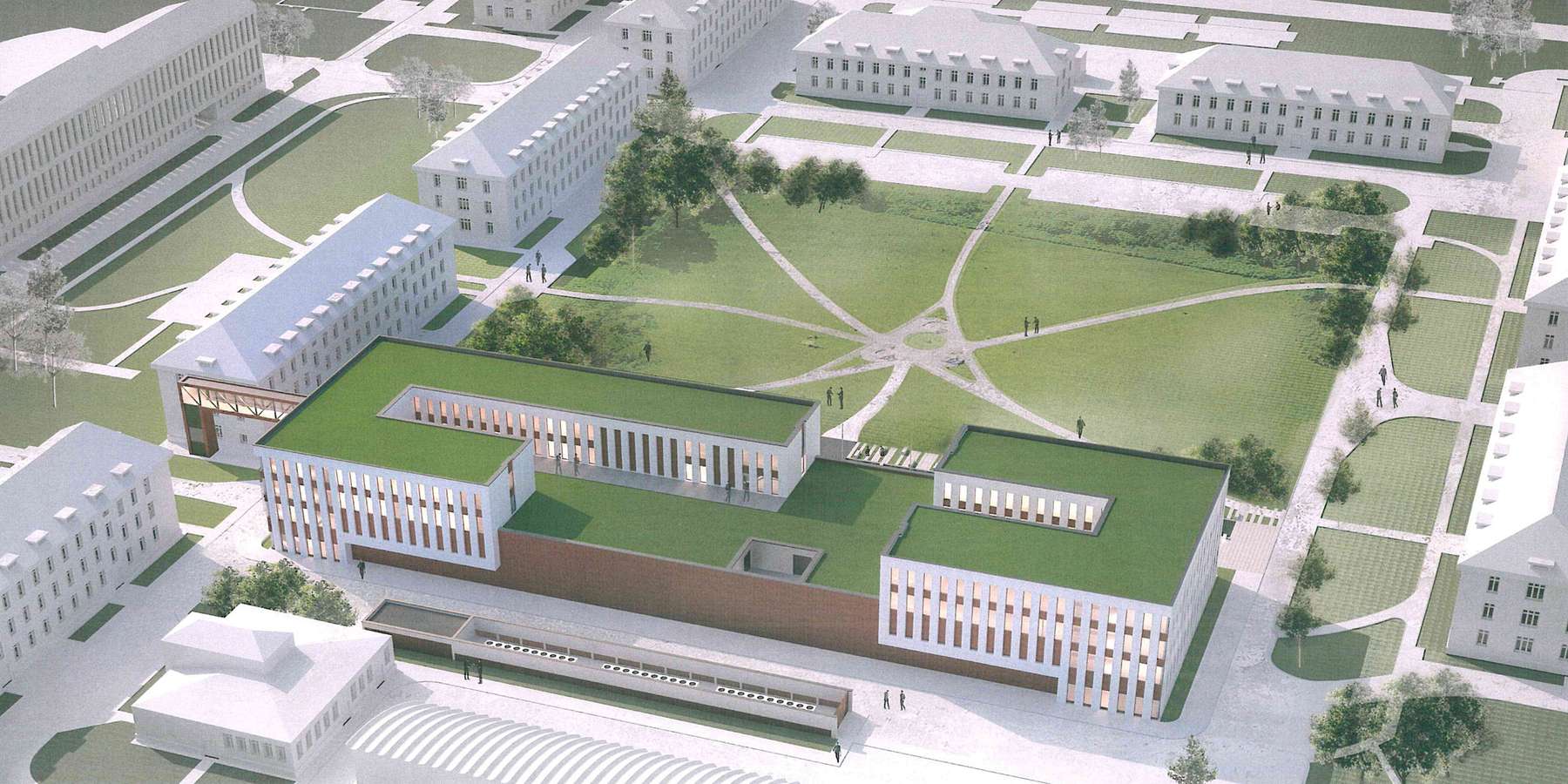

Der viergeschossige Neubau erstreckt sich entlang der nördlichen Kante des Exerzierplatzes und nimmt diese mit seiner Länge von ca. 120 Metern vollständig ein und fasst somit die Platzsituation neu ein. Das Gebäude hat eine Breite von ca. 35 Metern. Im Rückraum des Neubaus werden neben der verkehrlichen Neuanbindung ein Rückkühlbauwerk mit überdachten Fahrradstellflächen und eine Sammelstelle für Müllcontainer errichtet.

Städtebau

Das Baugrundstück ist geprägt durch die jahrzehntelangen Nutzungen der Hanse-Kaserne. Dieser Platz wird dreiseitig flankiert von kleinteiligen dreigeschossigen Bebauungen mit Walmdächern. Der umbaute Raum von ca. 60.000 Kubikmetern auf einer Bruttogrundfläche von 13.600 Quadratmetern im Neubau stellt einen erheblichen Dimensionssprung dar. Das Bauvorhaben war daher in seiner Baumasse zu differenzieren. Notwendig war es als angemessen repräsentative Platzwand und als eine der wesentlichen zentralen Funktionsbereiche der Hanse-Kaserne erkennbar zu machen. Gleichzeitig muss es mit den Proportionen des Ortes in sinnvolle Beziehung treten.

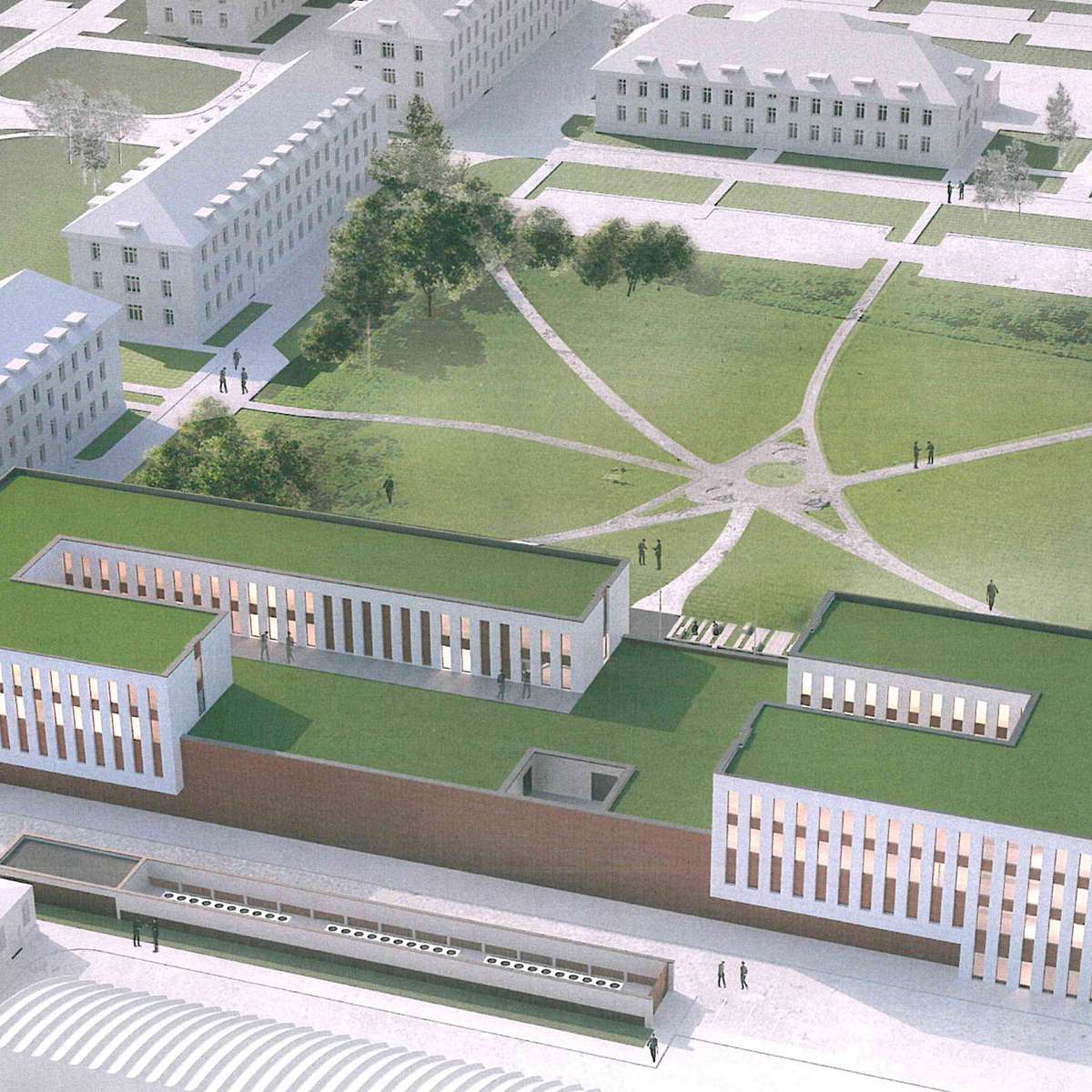

Der viergeschossige Baukörper wird daher wie folgt differenziert: zwei Geschosse füllen das gesamte Baugrundstück über ca. 4.000 Quadratmeter als Sockelbereich, auf diesen satteln sich überschneidend und aus der Flucht des Sockels herausgerückt zwei dreigeschossige U-Strukturen. Der zentrale Platz erhält so über eine Breite von ca. 120 Metern eine eindeutige, aber in sich differenzierte Platzrückwand. Der Verkehr wird um den Bau herum geführt. Es ergibt sich im Übergang zum zentralen Grünen Raum eine ruhige und angemessene repräsentative Vorplatzsituation.

Die Parkpalette ist im Nordosten der Hanse-Kaserne positioniert. Die hier vorhandene Bestandssituation ist geprägt durch inhomogene Funktionsbauten. Die Parkpalette schließt das bauliche Ensemble an der Nordostecke durch einen ruhigen, in sich wenig differenzierten Kubus ab. Dabei werden die Baufluchten im Norden wie im Osten übernommen. Die Traufhöhe der dreigeschossigen Bestandsbebauung im Süden ist maßgeblich für die gewählte Höhenentwicklung des Neubaus.

Die Parkpalette ist im Nordosten der Hanse-Kaserne positioniert. Die hier vorhandene Bestandssituation ist geprägt durch inhomogene Funktionsbauten. Die Parkpalette schließt das bauliche Ensemble an der Nordostecke durch einen ruhigen, in sich wenig differenzierten Kubus ab. Dabei werden die Baufluchten im Norden wie im Osten übernommen. Die Traufhöhe der dreigeschossigen Bestandsbebauung im Süden ist maßgeblich für die gewählte Höhenentwicklung des Neubaus.

Architektonisches Konzept

Das architektonische Konzept basiert auf den wesentlichen Zielstellungen

der konsequenten Weiterführung der städtebaulichen Idee sowie

einer klaren, einfachen und leistungsfähigen Ordnungsstruktur für die hochkomplexen inneren Funktionen.

So finden sich nebeneinander gut ablesbar, getrennt die drei Hauptnutzungen der Bauaufgabe: Fleet Entry Point (FEP), das Maritime Component Comand (MCC) und das Maritime Operations Center (MOC). Diesen Bereichen ist jeweils ein klar vom Vorplatz aus erkennbarer eigener Eingang sowie ein direkt dahinter befindlicher Erschließungsbereich mit Treppe, Aufzug und Nebenfunktionen zugeordnet. In den Geschossen drei und vier finden sich neben den Büros, Umkleiden und Unterrichtsbereiche. Die beiden Baukörper können beidseitig belichtet werden, das durchgehend geschlossene und extensiv begrünte Dach über dem 1. Obergeschoss bietet über Terrassenflächen zusätzliche Aufenthaltsqualitäten. Gemäß der Ausführungsentscheidung des BMVg nach vorgelegter Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wird das obere Dach mit einer Aluminium-Stehfalzdeckung ausgeführt.

Die haustechnische und insbesondere die datentechnische Erschließung der Bereiche und ihrer Geschosse erfolgt über jeweils kompakt angeordnete Kerne bzw. übereinanderliegende Serverflächen. Die Gliederung der Fassade folgt der baukörperlichen Grundkomposition und der städtebaulichen Idee: so nimmt sich der ein- bis zweigeschossige Sockelbereich über den Rücksprung in der Fassade und die Ausbildung einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade aus sogenanntem Cortenstahl gegenüber den weißen Fassade aus Sichtbeton der Obergeschosse deutlich zurück. Die Metallfassaden auf der Südseite sind vertikal gegliedert. Es entsteht eine ruhige, ungestörte Fläche als Basis für die Obergeschosse. Die aufgesattelten, hell hervorspringenden Geschosse zwei bis vier kontrastieren deutlich zu dieser Basis: eine vorgehängte Sichtbetonfassade in Weißbetonmaterialität wird vertikal durch einen Wechsel von geschlossenen Fassadenflächen und Fensterbändern gegliedert. Die Fensterbänder bestehen aus klassischen Drehkippfenstern und zwischen gelagerten massiven Brüstungsfeldern, welche die Materialität CorTen-Stahl des Sockels aufgreifen. Im dritten Obergeschoss war eine Verbindung des Neubaus zum Gebäude 3 zu realisieren. Die vorliegende Lösung sieht hier eine frei gespannte Stahlkonstruktion vor, welche sich auf den Neubau lagert und losgelöst vor dem Bestandsgebäude giebelseitig gründet. Über eine Kaltverglasung wird der Witterungsschutz gewährleistet, die Anbindung zum Altbau sowie die Überwindung des Höhenversatzes erfolgt über eine Stahlverbundkonstruktion.

So finden sich nebeneinander gut ablesbar, getrennt die drei Hauptnutzungen der Bauaufgabe: Fleet Entry Point (FEP), das Maritime Component Comand (MCC) und das Maritime Operations Center (MOC). Diesen Bereichen ist jeweils ein klar vom Vorplatz aus erkennbarer eigener Eingang sowie ein direkt dahinter befindlicher Erschließungsbereich mit Treppe, Aufzug und Nebenfunktionen zugeordnet. In den Geschossen drei und vier finden sich neben den Büros, Umkleiden und Unterrichtsbereiche. Die beiden Baukörper können beidseitig belichtet werden, das durchgehend geschlossene und extensiv begrünte Dach über dem 1. Obergeschoss bietet über Terrassenflächen zusätzliche Aufenthaltsqualitäten. Gemäß der Ausführungsentscheidung des BMVg nach vorgelegter Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wird das obere Dach mit einer Aluminium-Stehfalzdeckung ausgeführt.

Die haustechnische und insbesondere die datentechnische Erschließung der Bereiche und ihrer Geschosse erfolgt über jeweils kompakt angeordnete Kerne bzw. übereinanderliegende Serverflächen. Die Gliederung der Fassade folgt der baukörperlichen Grundkomposition und der städtebaulichen Idee: so nimmt sich der ein- bis zweigeschossige Sockelbereich über den Rücksprung in der Fassade und die Ausbildung einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade aus sogenanntem Cortenstahl gegenüber den weißen Fassade aus Sichtbeton der Obergeschosse deutlich zurück. Die Metallfassaden auf der Südseite sind vertikal gegliedert. Es entsteht eine ruhige, ungestörte Fläche als Basis für die Obergeschosse. Die aufgesattelten, hell hervorspringenden Geschosse zwei bis vier kontrastieren deutlich zu dieser Basis: eine vorgehängte Sichtbetonfassade in Weißbetonmaterialität wird vertikal durch einen Wechsel von geschlossenen Fassadenflächen und Fensterbändern gegliedert. Die Fensterbänder bestehen aus klassischen Drehkippfenstern und zwischen gelagerten massiven Brüstungsfeldern, welche die Materialität CorTen-Stahl des Sockels aufgreifen. Im dritten Obergeschoss war eine Verbindung des Neubaus zum Gebäude 3 zu realisieren. Die vorliegende Lösung sieht hier eine frei gespannte Stahlkonstruktion vor, welche sich auf den Neubau lagert und losgelöst vor dem Bestandsgebäude giebelseitig gründet. Über eine Kaltverglasung wird der Witterungsschutz gewährleistet, die Anbindung zum Altbau sowie die Überwindung des Höhenversatzes erfolgt über eine Stahlverbundkonstruktion.

Klicken Sie auf das Bild und schauen sich auf dem Dach des Neubaus um!

Architektonisches Konzept Vorplatz

Die bereits beschriebene Dimension des Gebäudes birgt die Gefahr eines störenden Fremdkörpers. Somit müssen auch die Anschlussbereiche, insbesondere der Vorplatz, qualifiziert gestaltet werden. Die Funktion des Gebäudes ist besonders: Als zentrales Dienstgebäude der Führungsebene der deutschen Marine ist der Bau identitätsstiftend für seine Nutzer, die Besucher und die Marine insgesamt. Neben der nationalen Bedeutung sind internationale Funktionen prägend. Für diese ist ein angemessen repräsentativer Ansatz der Gestaltung zu wählen.

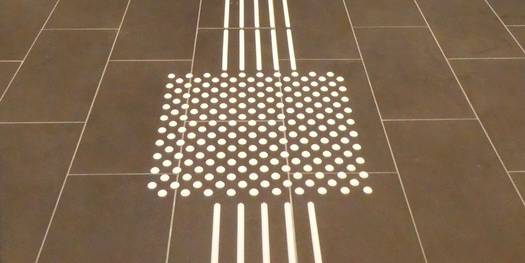

Der vorliegende Entwurf geht daher von einer Fortsetzung der Fassadenstruktur und Gliederung in der Ebene aus: linearorientierte Werksteinformate binden ausgehend vom Gebäude in den vorhandenen Grün-Raum über.

So entstehen drei Zonen:

So entstehen drei Zonen:

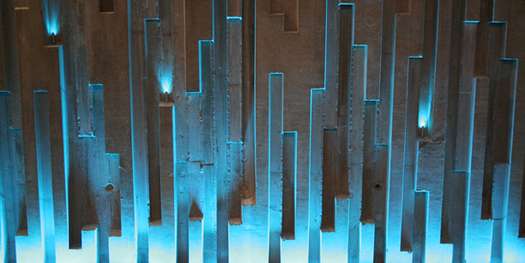

- der ruhige geschlossene Vorplatz mit seiner Markierung der Haupteingänge in der Oberfläche des Bodens. Diese Zone ist im Wesentlichen Fußgängern vorbehalten, temporär dient sie als Vorfahrt bei besonderen Anlässen, Fahrzeuge können geparkt werden.

- die Spange des Wassers begleitet das Gebäude auf seiner gesamten Breite und differenziert den geschlossenen Vorplatz zum Aufenthaltsbereich. Die Achsen der Eingänge sowie schmale einzelne Stege überwinden das Wasser.

- der Aufenthaltsbereich zwischen Wasserspange und vorhandenem zentralen Grün-Raum. Hier löst sich die stringente Struktur in einer linearen Bewegung auf, es entsteht ein Verschnitt von geschlossenen Flächen und Grünflächen. Sitzgelegenheiten unterstreichen den kommunikativen Charakter und die Aufenthaltsqualität dieses Bereiches.

Architektonisches Konzept Parkpalette

Die Parkpalette präsentiert sich als zurückhaltender Kubus, welcher das Baufeld in der Nordostecke punktförmig abschließt. In Höhe und Bauflucht werden die Bezüge des Bestandes gewahrt. Der Kubus erfährt einen Unterschnitt über die gesamte Breite der Zufahrtsfassade. Hier öffnet sich das Gebäude entgegen seiner sonst sehr geschlossenen Gestalt, um die Zugänge für den PKW- und Personenverkehr zu gewährleisten. Die Klarheit des Kubus wird außerdem durch die Art der offenen Fassadenstruktur wiedergespiegelt. Eine vertikal orientierte Lamellenfassade schafft mit graduell verkippten Einzelelementen ein lebendiges Spiel von Licht, Schatten und Farbe.

Planungsdaten Bauprojekt Neubau MOC, Hansekaserne Rostock

| Bauherr | Bundesministerium der Verteidigung vertreten durch das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Rostock |

|---|---|

| Geplante Gesamtbaukosten | 71 Millionen Euro |

| Variantenuntersuchung | 07/2014 |

| VOF-Verfahren | 04/2015 |

| Planungsauftrag | 02/2015 |

| Genehmigung der ES-Bau | 04/2016 |

| bauvorbereitende Arbeiten | 06/2016 |

| Baubeginn / Freimachung Baufeld | 10/2016 |

| Beauftragte Architekten / Planer | ARGE Hanse-Kaserne Bastmann + Zavracky BDA Architekten GmbH MHB Planungs-und Ingenieurgesellschaft mbH Kohlen und Wendlandt Akustik GbR ARGE Haustechnik HDH Ingenieurgesellschaft Waren/ Müritz Plan Tec, Ingenieurbüro Rostock |

| Gebäude | |

| Baubeginn Rohbau | 04/2017 |

| Grundsteinlegung | 06/2017 |

| Richtfest | September 2018 |

| Bauende Parkpalette | 10/2019 |

| Bauende Multifunktionsgebäude | 10/2021 |

| umbauter Raum | 60.000 m² |

| Bruttogrundfläche | 13.600 m² |

| Nutzfläche | 6.600 m² |

| bebaute Fläche | 4.560 m² |

| Volumen Gründung | 13.000 m³ |

| verbauter Beton | 12.500 m³ |

| verbauter Stahl | 2.000 t |

| Parkpalette | |

| bebaute Fläche | 1.700 m² |

| Bruttogrundfläche | 5.850 m² |

| umbauter Raum | 17.300 m³ |

| Stellplätze | 210 auf 6 Decks |

Stand: 3. Dezember 2021

Nachrichtenbeitrag zur Grundsteinlegung am Neubau des Marine-Operation-Center am 13. Juni 2017 auf TV.Rostock

Filmische Darstellung des Multifunktionsgebäudes der Deutschen Marine

© 2017 Bastmann + Zavracky BDA Architekten GmbH, Rostock

Standort Marine-Operation-Center

18057 Rostock, Kopernikusstraße 1